Difference: FermilabTestbeam2018 (21 vs. 22)

Revision 222018-02-24 - AtlasjSilicon

Fermilab Testbeam 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| < < | LogTo do listmemo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| > > | Link

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| < < | メモ用スプシ-> https://docs.google.com/spreadsheets/d/12SCUal2avY3kW65fRVte5TG3hSL1h8-VrYYAfBwH4Lk/edit?usp=sharing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

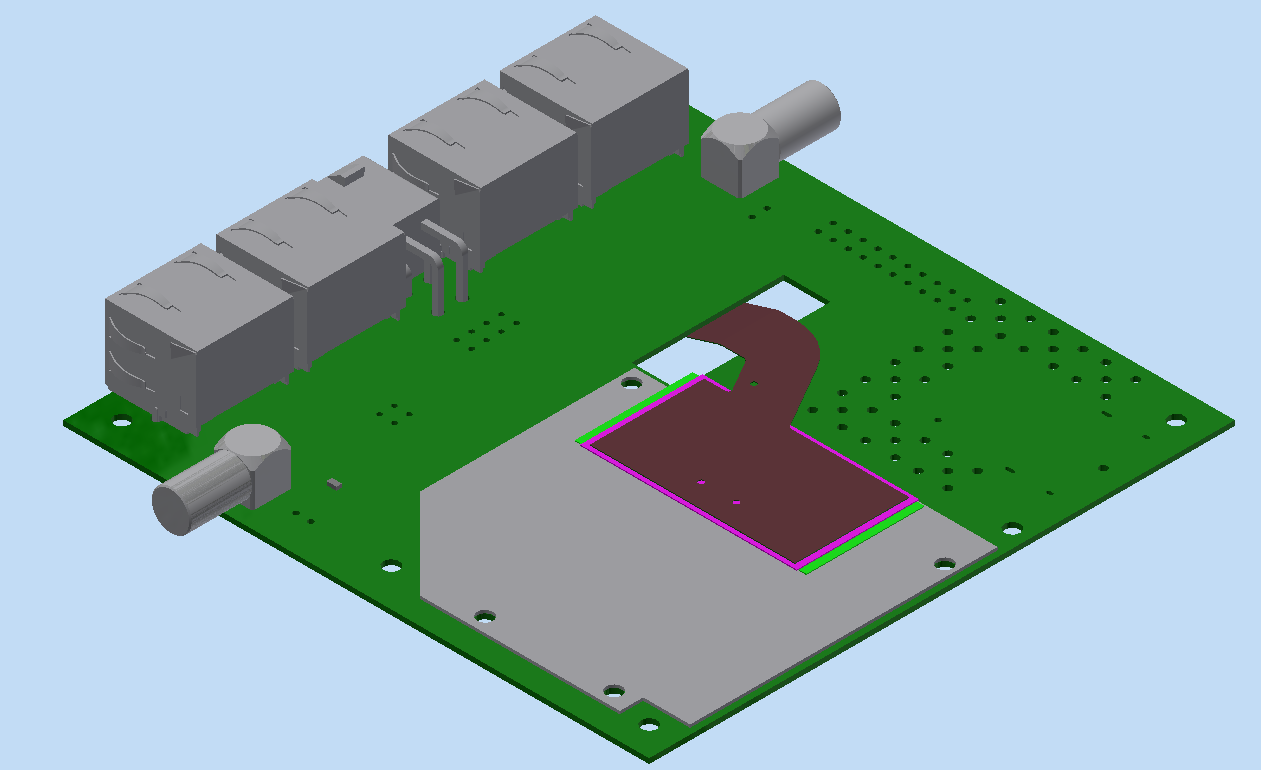

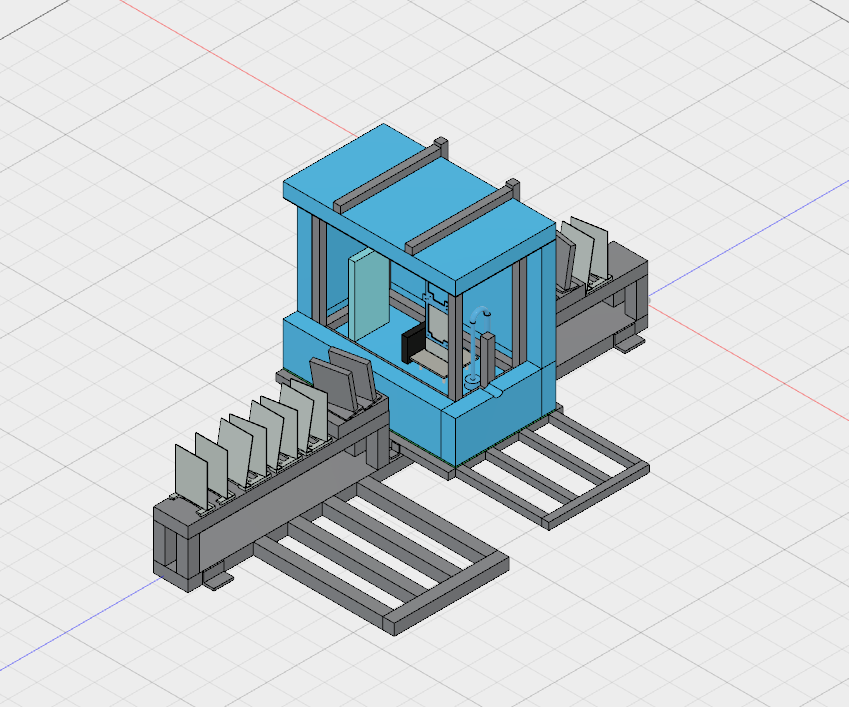

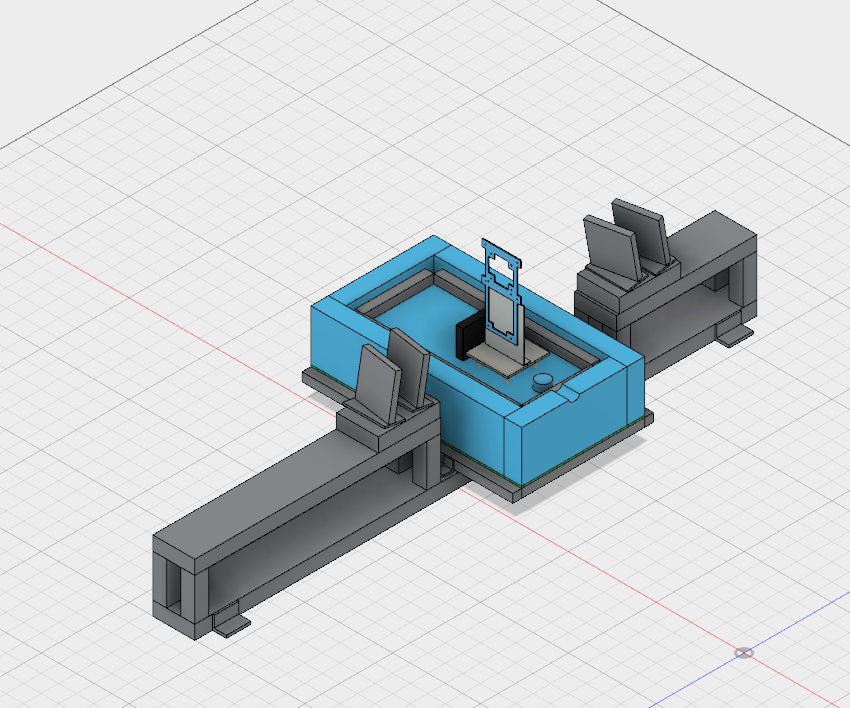

MotivationY.NakamuraSetup全体図(レコフレーム/冶具アライメント)Y.Onishi セットアップ図。青い部分はクーラーボックス。 外観。青い箱はクーリングボックス。レール上に測定器を設置する。ここではビーム上流は写真右奥を想定。

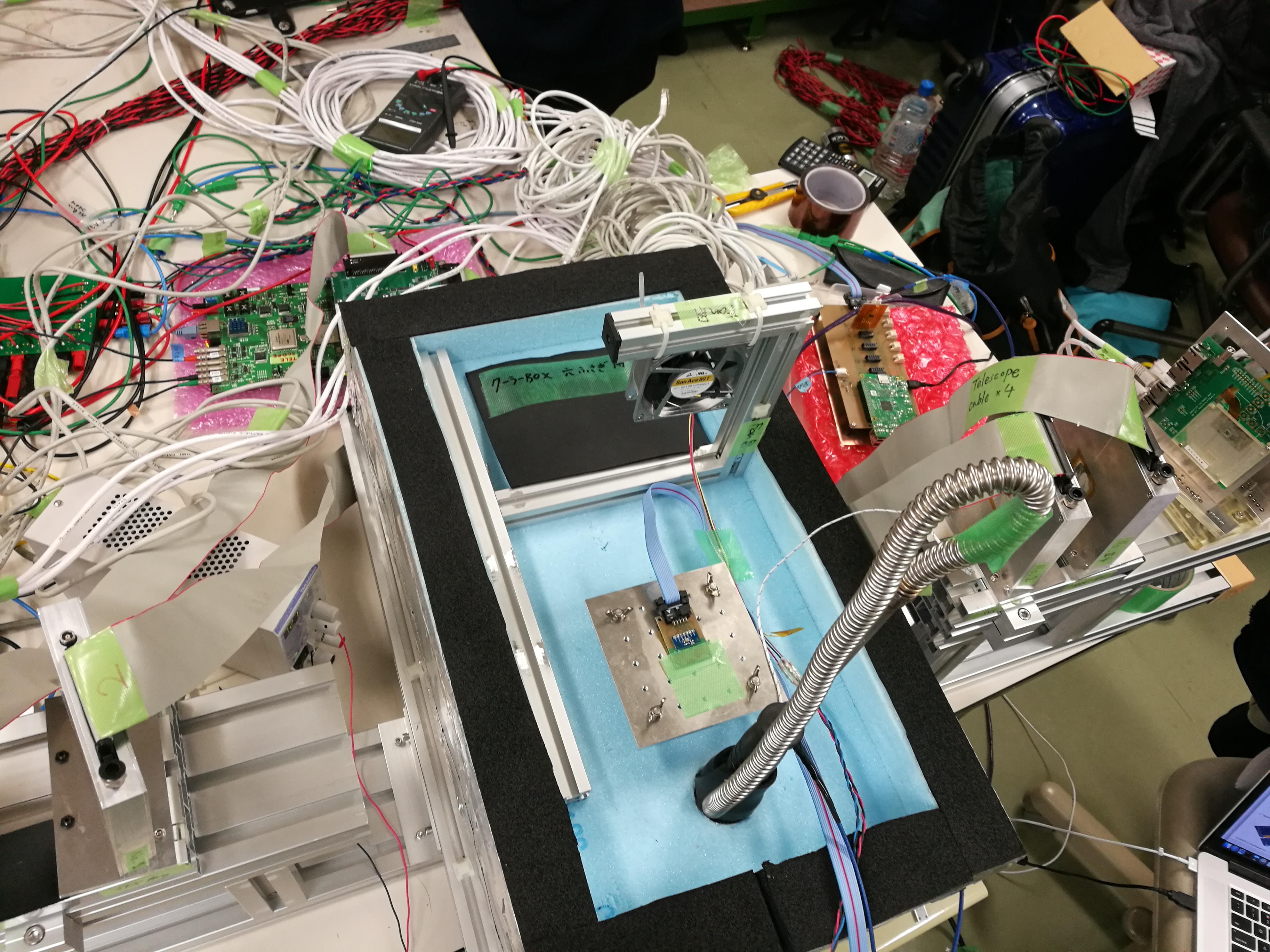

外観。青い箱はクーリングボックス。レール上に測定器を設置する。ここではビーム上流は写真右奥を想定。

クーラーボックス内観。今回は温度/気圧/室温計が貼り付けられているステージ上に、本番ではDUT(Device Under Test)が設置される。

クーラーボックス内観。今回は温度/気圧/室温計が貼り付けられているステージ上に、本番ではDUT(Device Under Test)が設置される。

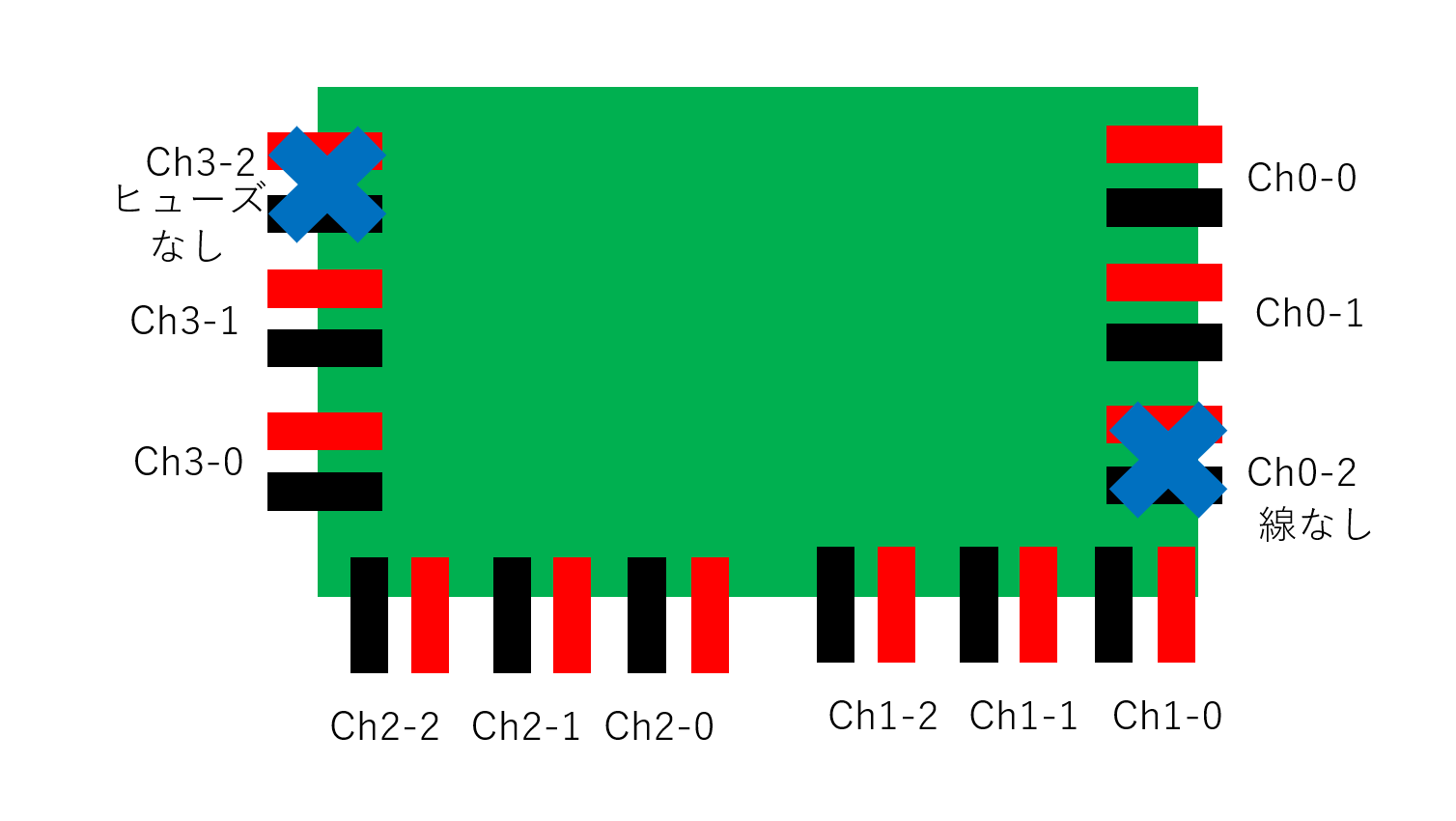

DAQ (チャート)K.Uchiyama電源 (チャート)Y.Nakamura 1/29~2/2の段階ではLVはFermi用ではなく、実験室のものを使用。 ・Ch3つ(ch -0/1/2)でで1ユニットとする。Ch0,1,2,3の4ユニット。

・Ch3つ(ch -0/1/2)でで1ユニットとする。Ch0,1,2,3の4ユニット。

ルール ・ユニットごとにかけられる電圧は共通である。 ・ユニットごとに最大電流は10A。 ・1chに5A以上流れるとヒューズが飛ぶ。 (重要) 現在、LV電源で指定した電圧そのままかからない。 そのため、事前にテスターで測り、その値を記録しておく必要がある。(2/2) Log ・Ch0-2に基板上、線が繋がっていないため電圧をかけることができない。(2/2) ・Ch3-2ヒューズが飛んだため、取り外し。周辺に焦げが見える。(2/2)

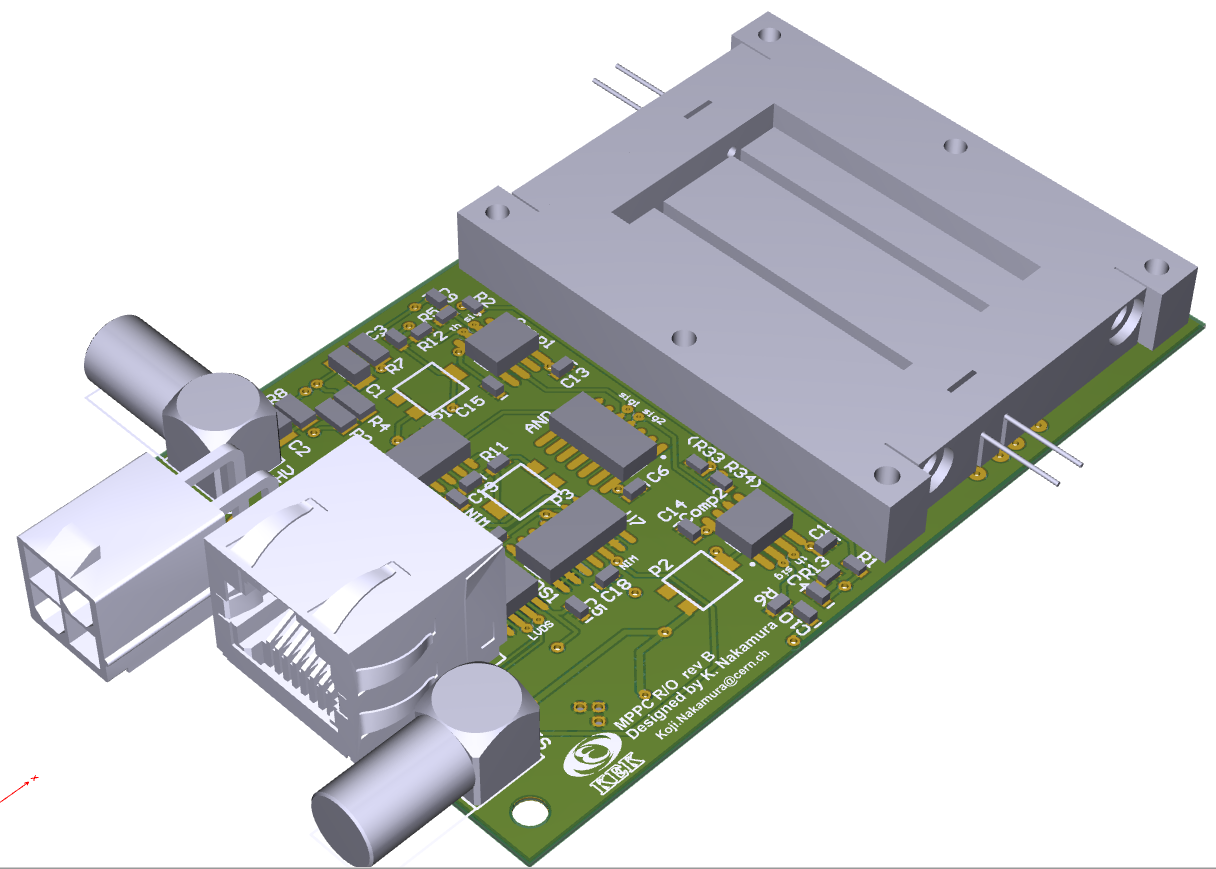

CERN Cent OS 7 への移行HSIO2InstallPicoScopeInstallXilinxAndSeabasTLUXpressK7USBpixISEGcontrolInstruction各パーツの詳細情報MPPC triggerS. Wada => MppcIntroFE-I4 Telescopesensor : K. Uchiyama => DoubleFlex 傾き、冶具 : Y Nakamura  基本的には上流のtelscopeのch1から順にinlink/outlinkを割り振る。

基本的には上流のtelscopeのch1から順にinlink/outlinkを割り振る。今回double flexであるためinlinkのつけ方に注意が必要。今回のflexはinlinkはch1と同じであるため、inlinkは同じ値を入れること. beamに対してアルミではなく、カバーが向かっているように取り付ける。

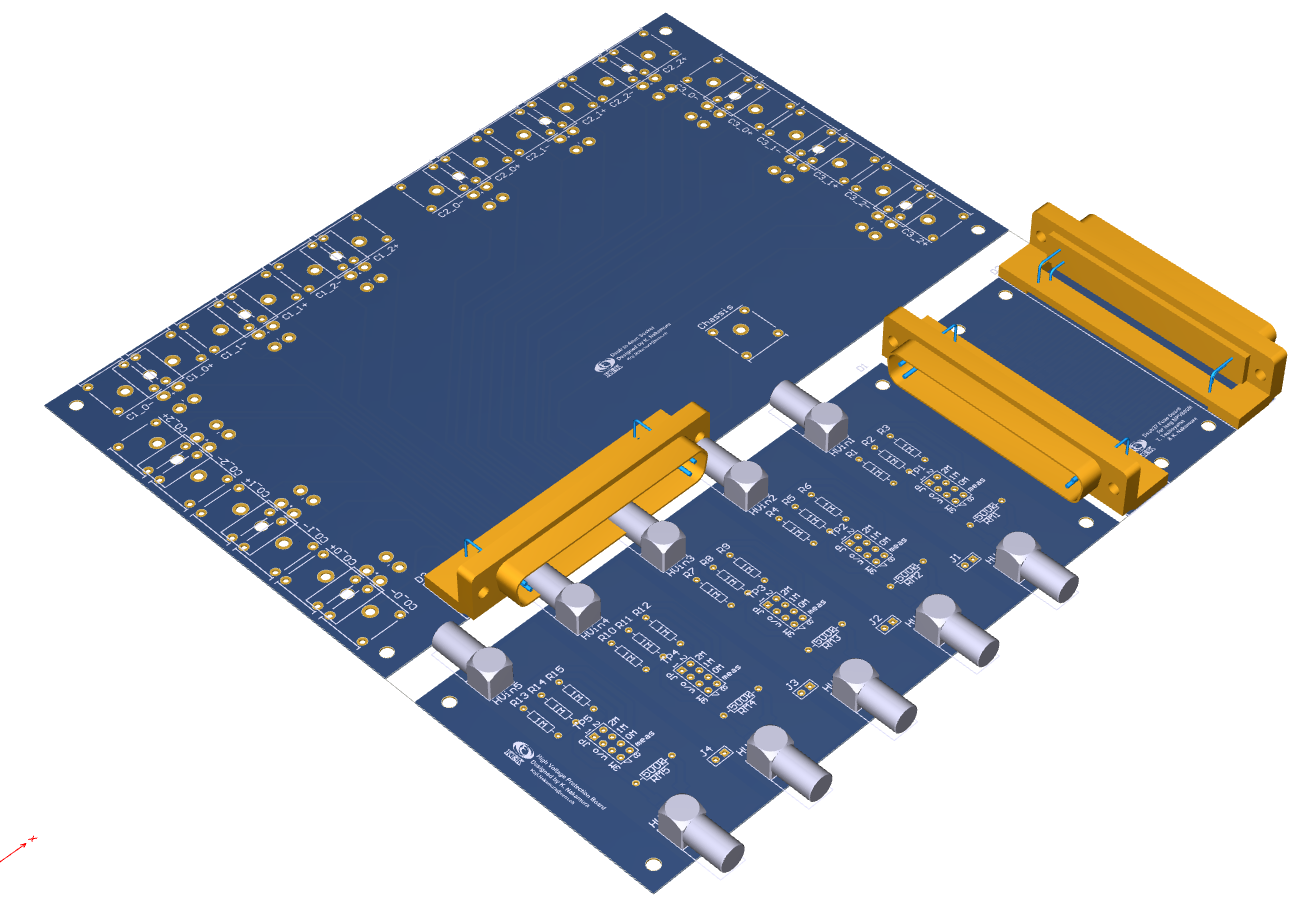

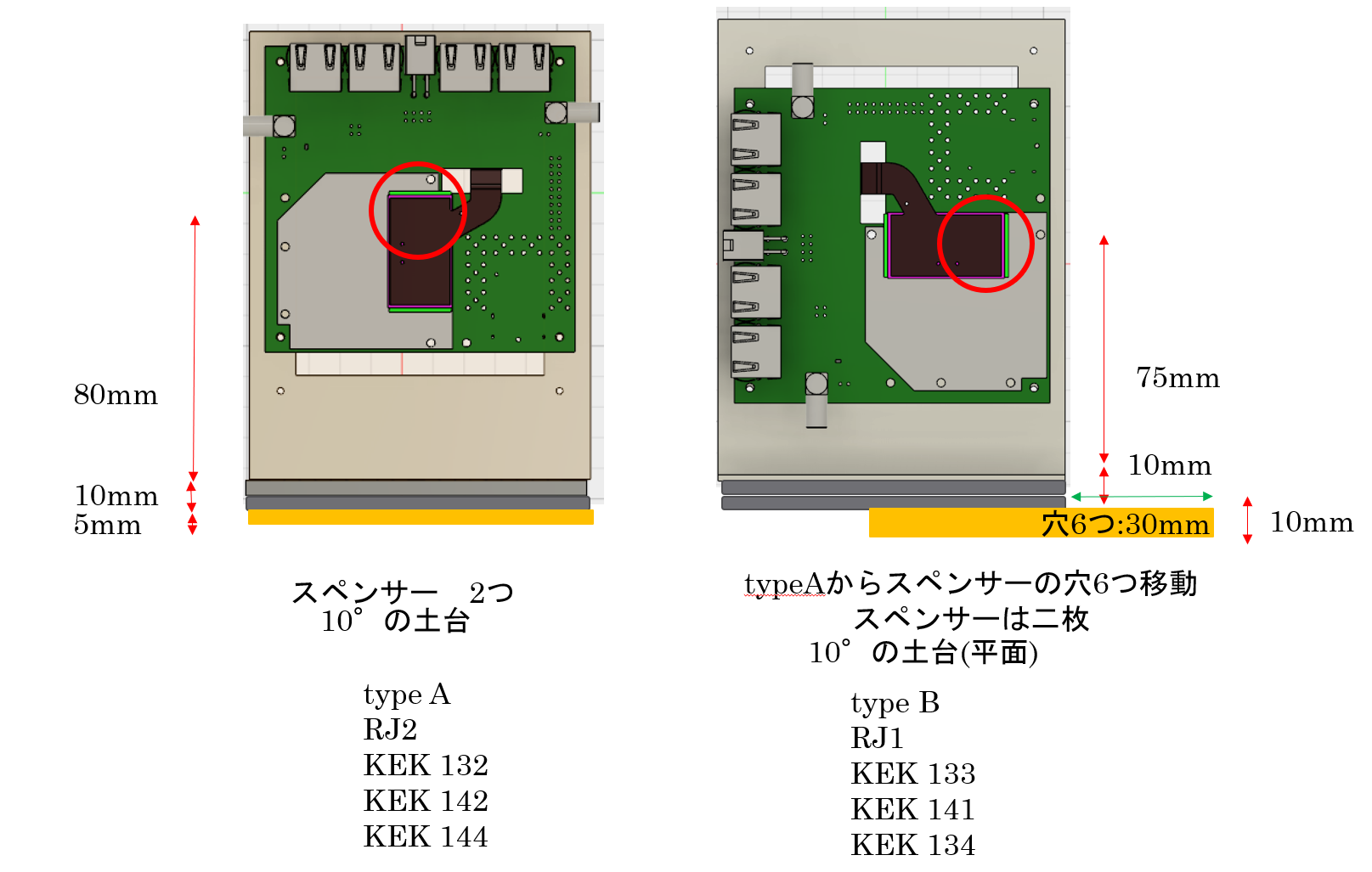

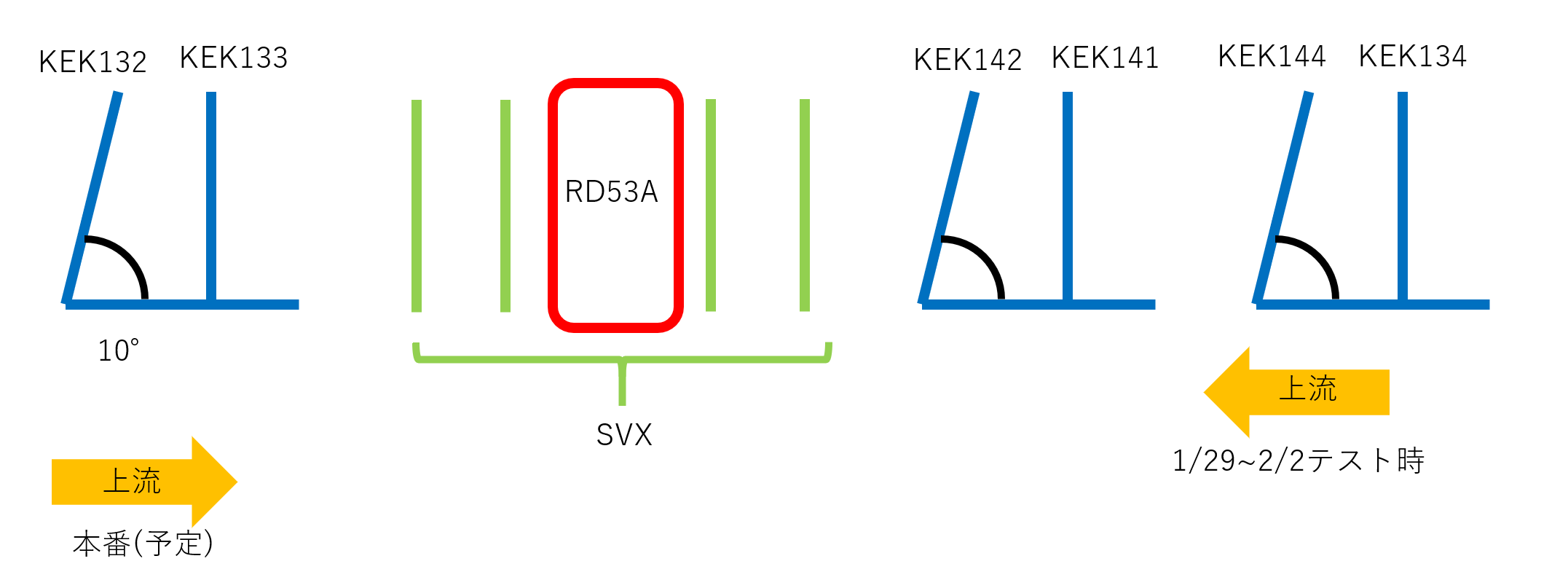

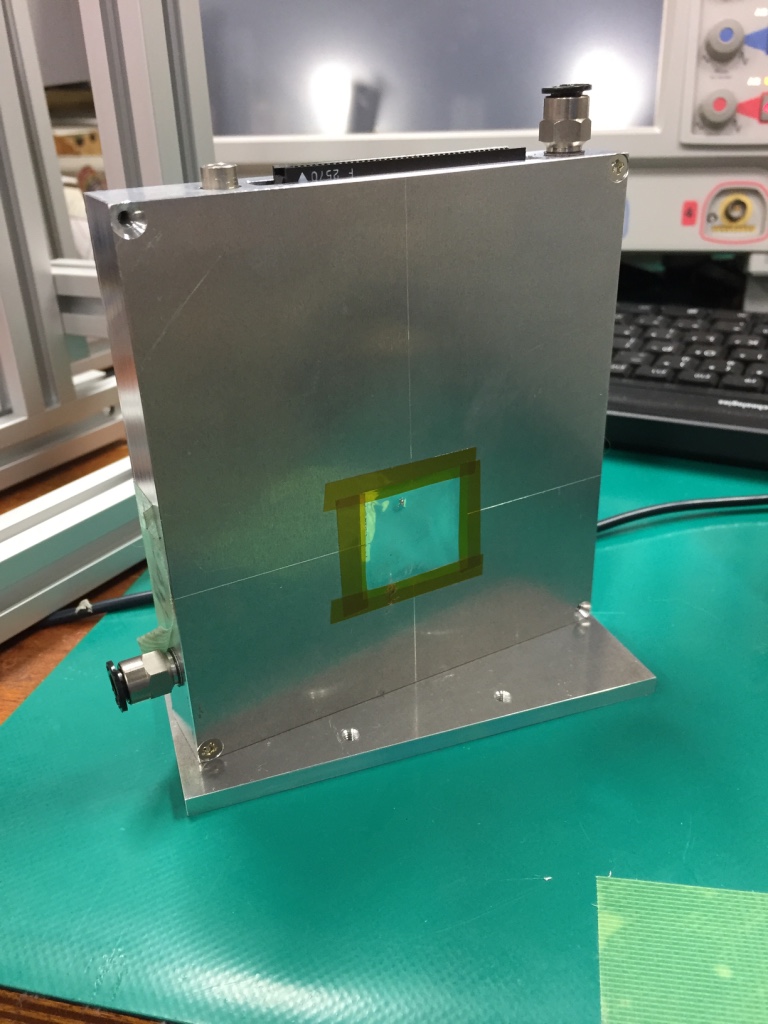

RD53AY. Yamaguchi RD53AtestAtLBLSVX4Y. Onishi SVXの傾きは全体図にある3DCADの絵ではなく、下図のように傾ける。ビーム方向をz軸とすると、x,y方向共に10°傾ける。 SVX外観(下写真)。写真手前方向がビーム上流。内部にはストリップが2層ある。

ビーム上流側(Front側)はx軸方向の位置分解能を持つようにストリップが並べられ、ビーム下流側(Rear側)はy軸方向の位置分解能を持つようにストリップが並べられている。

SVX外観(下写真)。写真手前方向がビーム上流。内部にはストリップが2層ある。

ビーム上流側(Front側)はx軸方向の位置分解能を持つようにストリップが並べられ、ビーム下流側(Rear側)はy軸方向の位置分解能を持つようにストリップが並べられている。

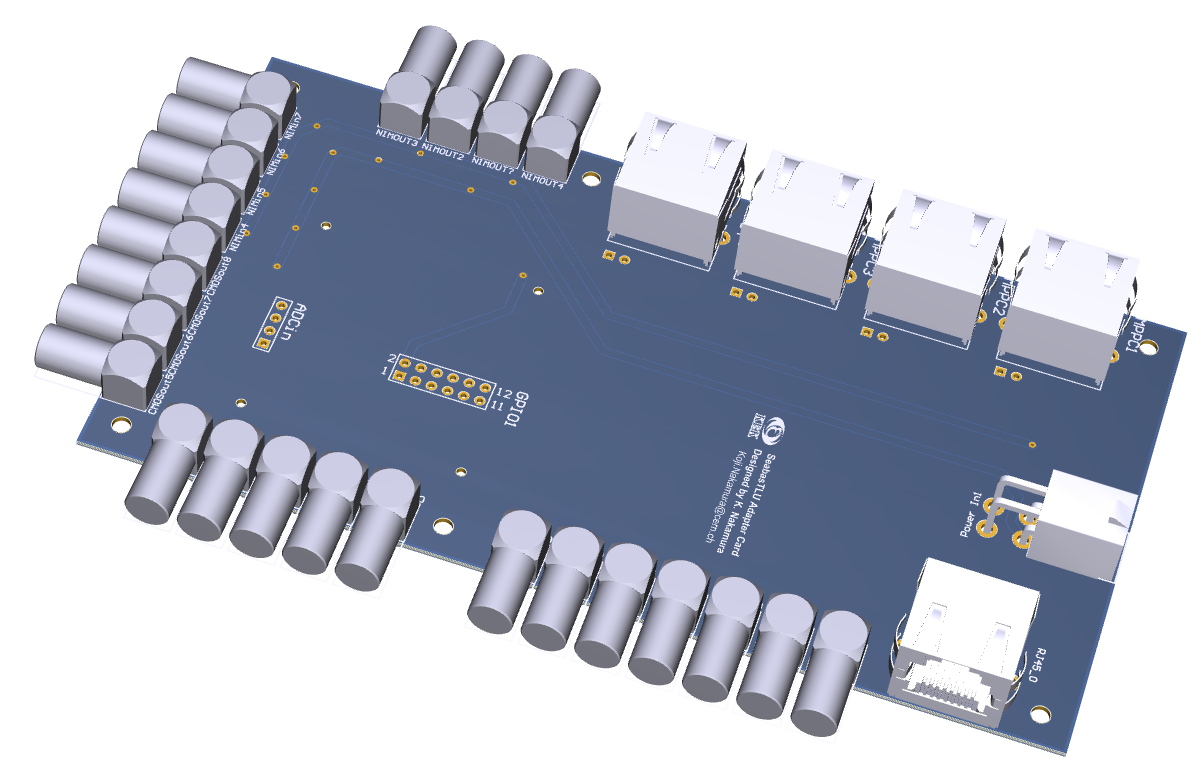

LGADS. Wada => LgadAmpDAQ Software / Trigger Logic Unit (TLU)firmware : K. Uchiyama => TLUfirmware software : Y. NakamuraOnline Monitor / 解析ソフトY. NakamuraDocumentationCAD/基板図面--

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

View topic | History: r23 < r22 < r21 < r20 | More topic actions...

Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback