Difference: ARTBLTestbeamLog202312 (1 vs. 28)

Revision 282023-12-17 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

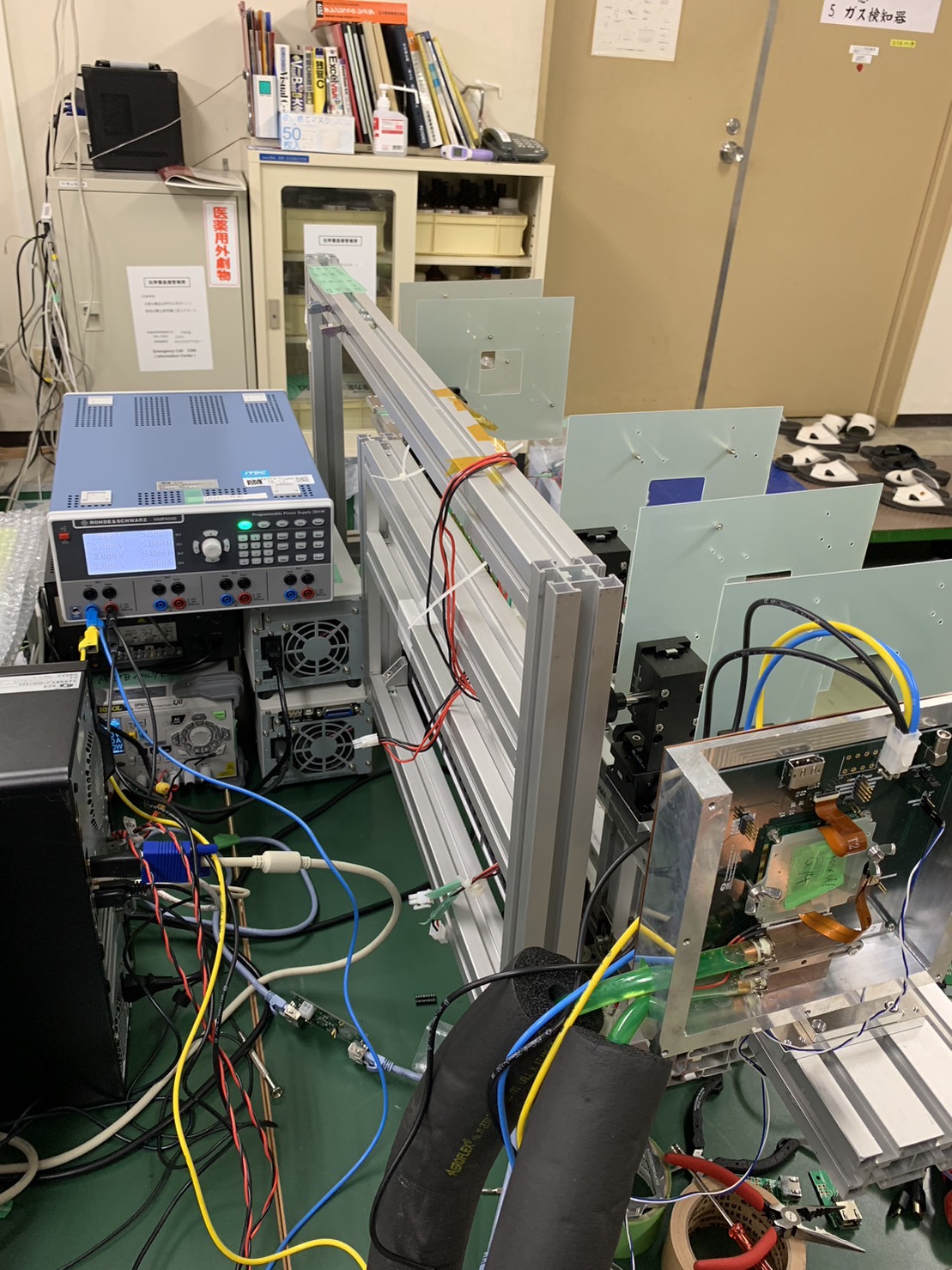

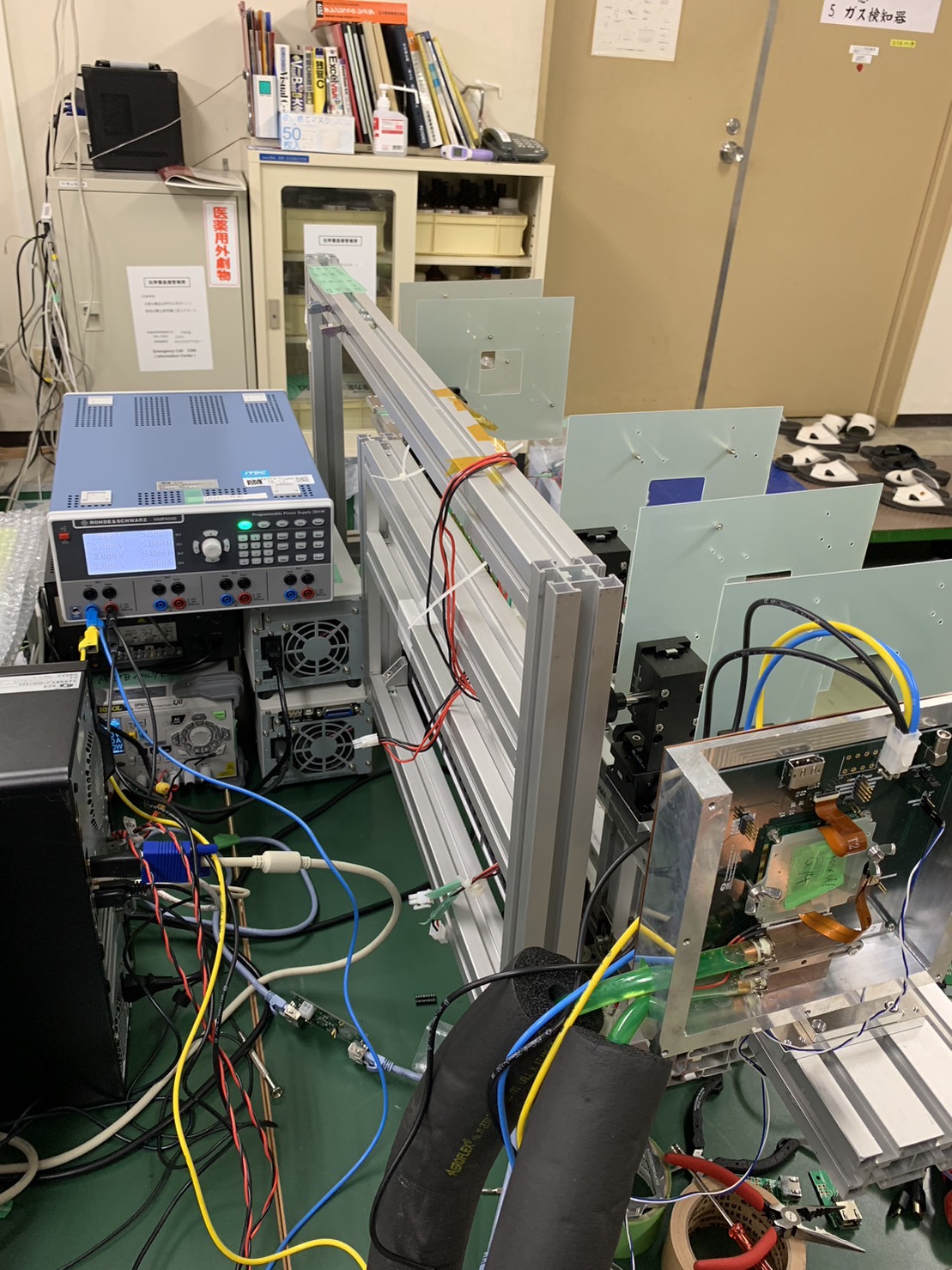

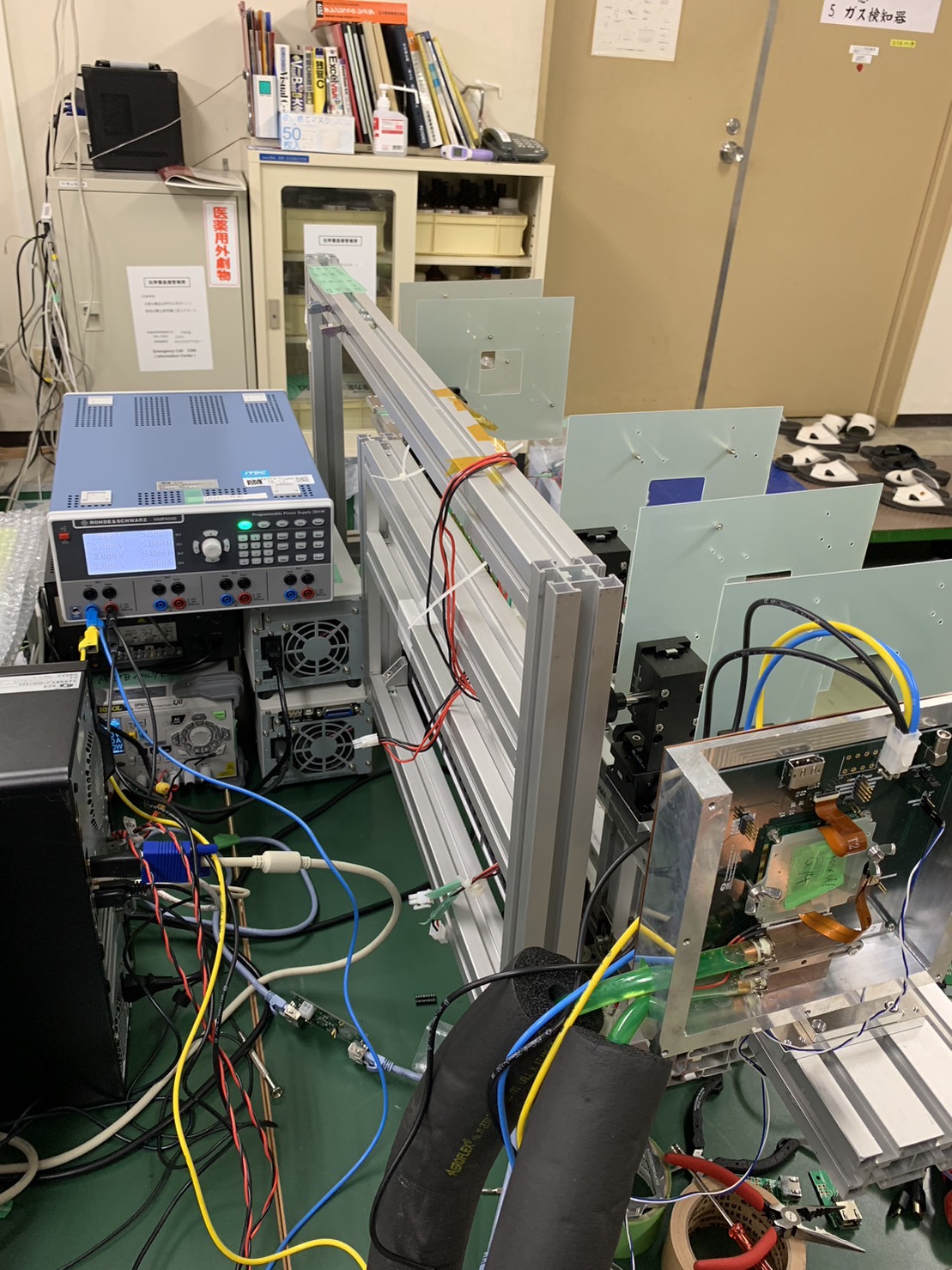

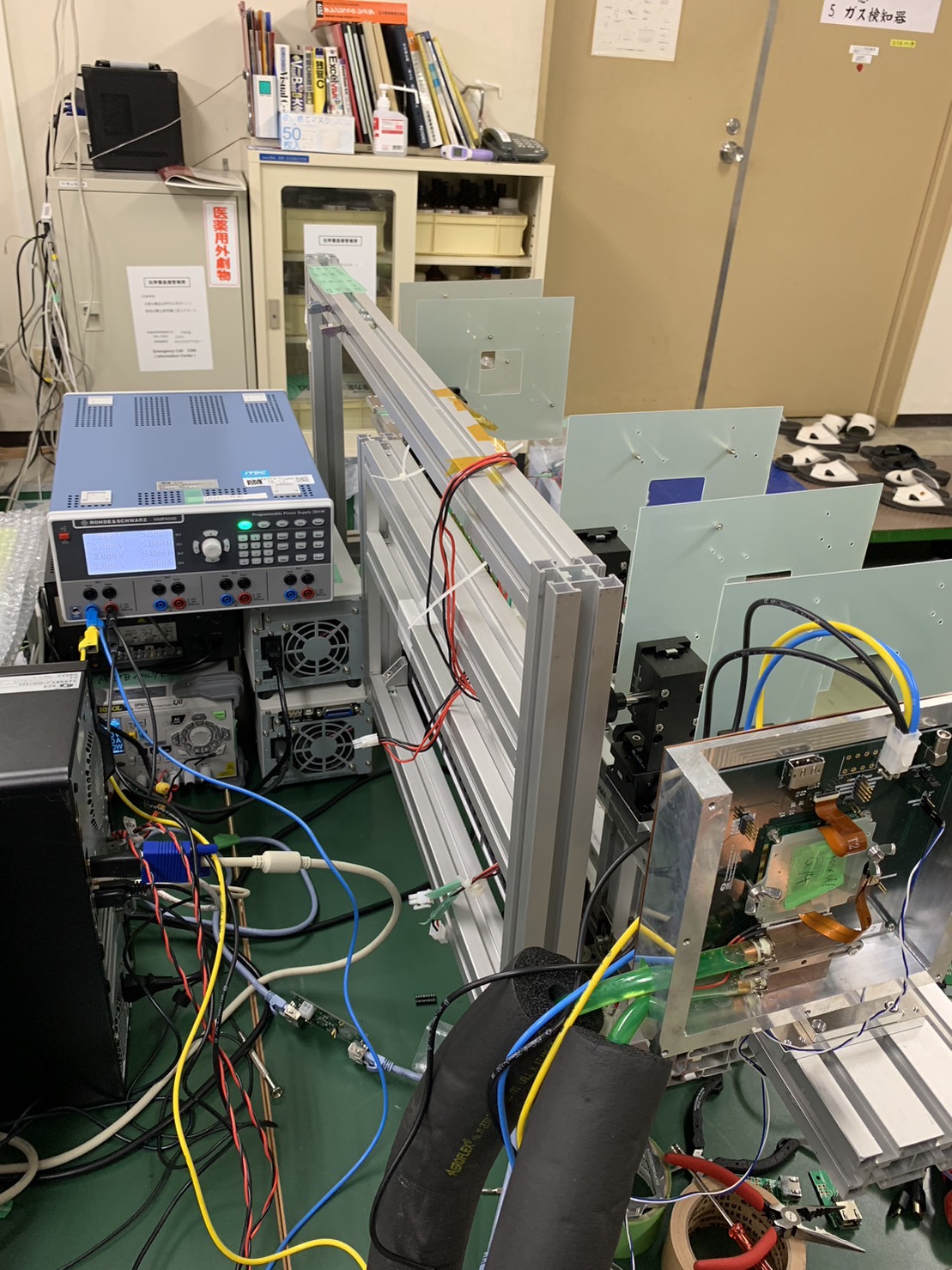

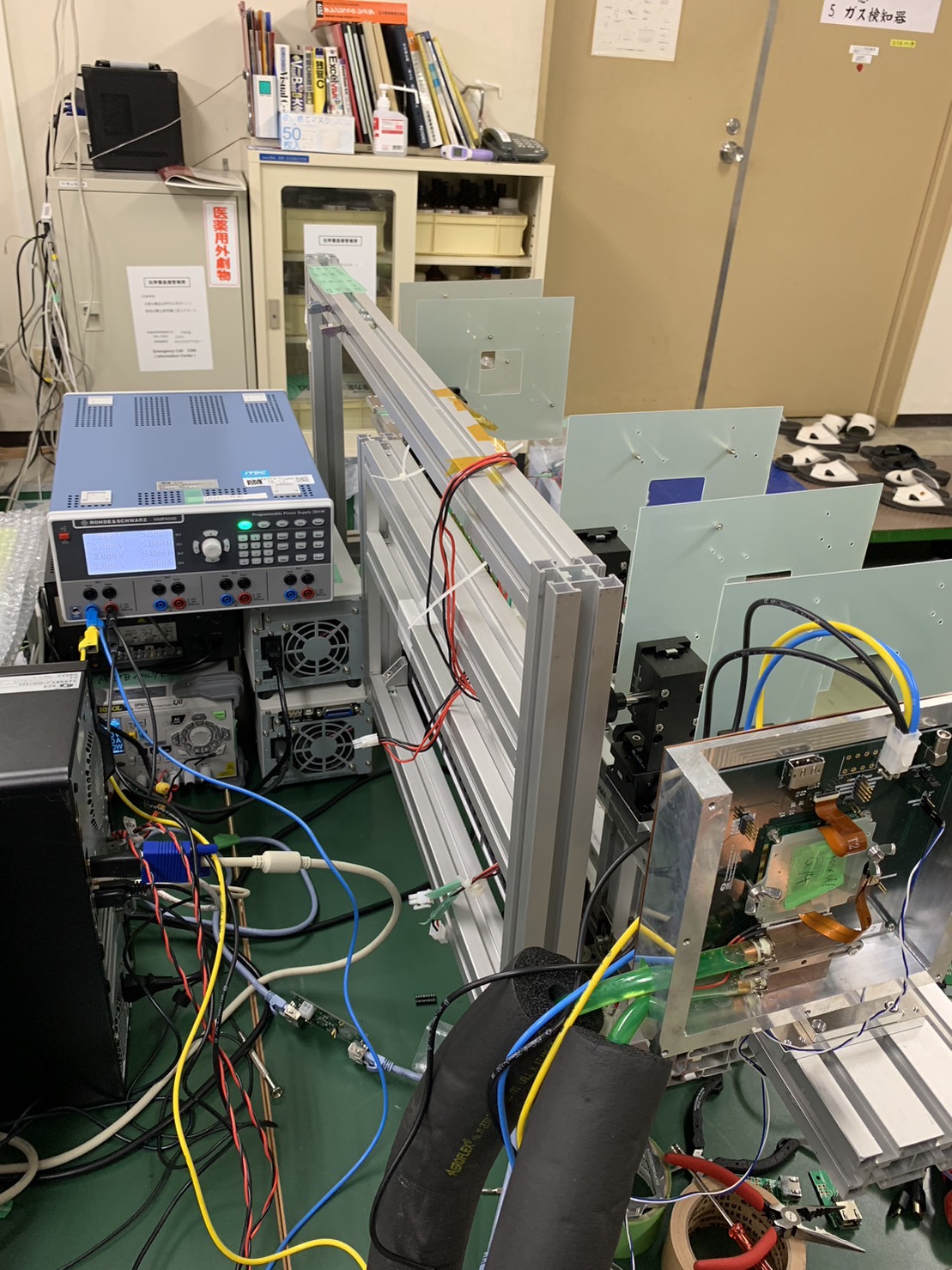

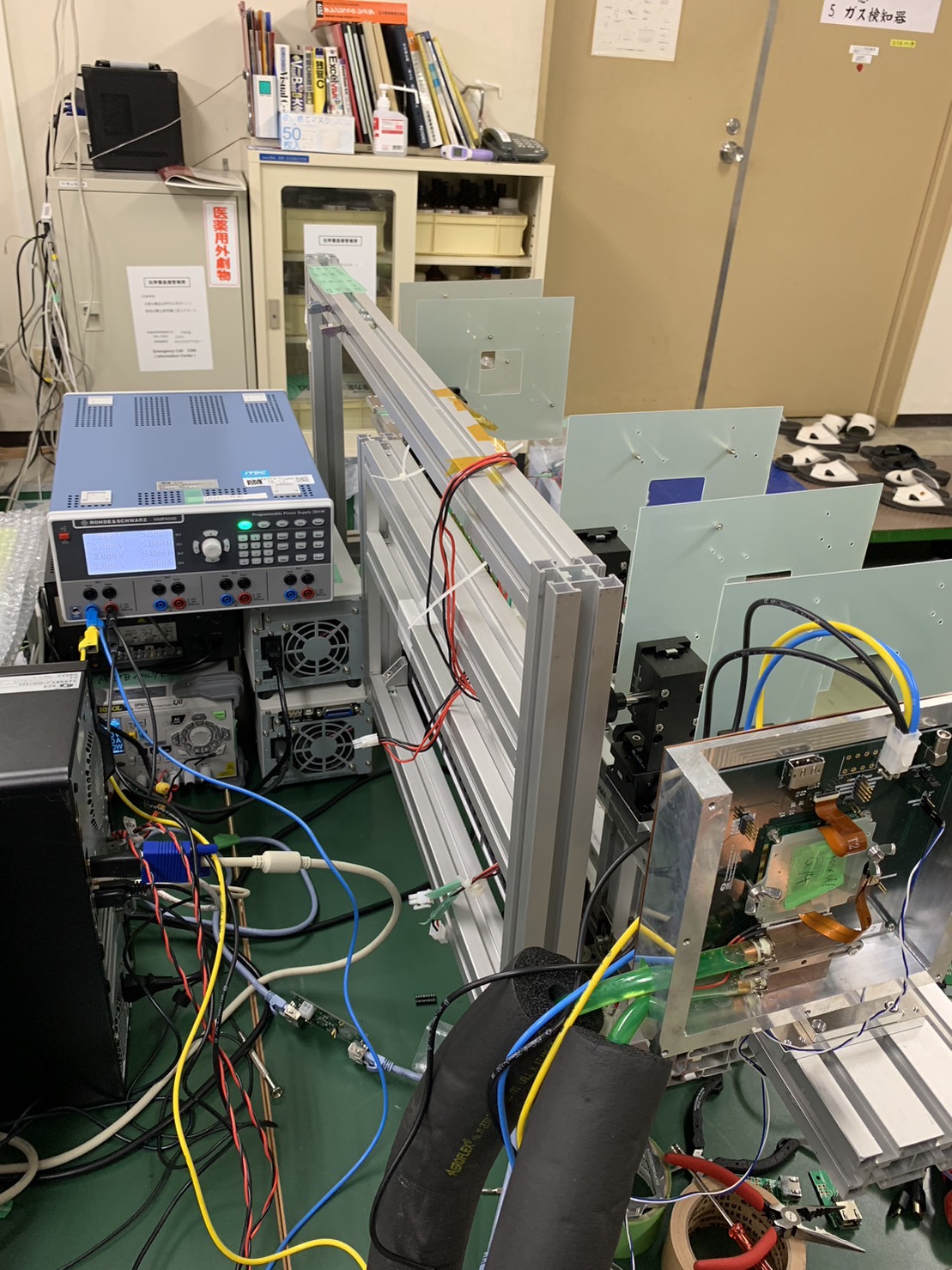

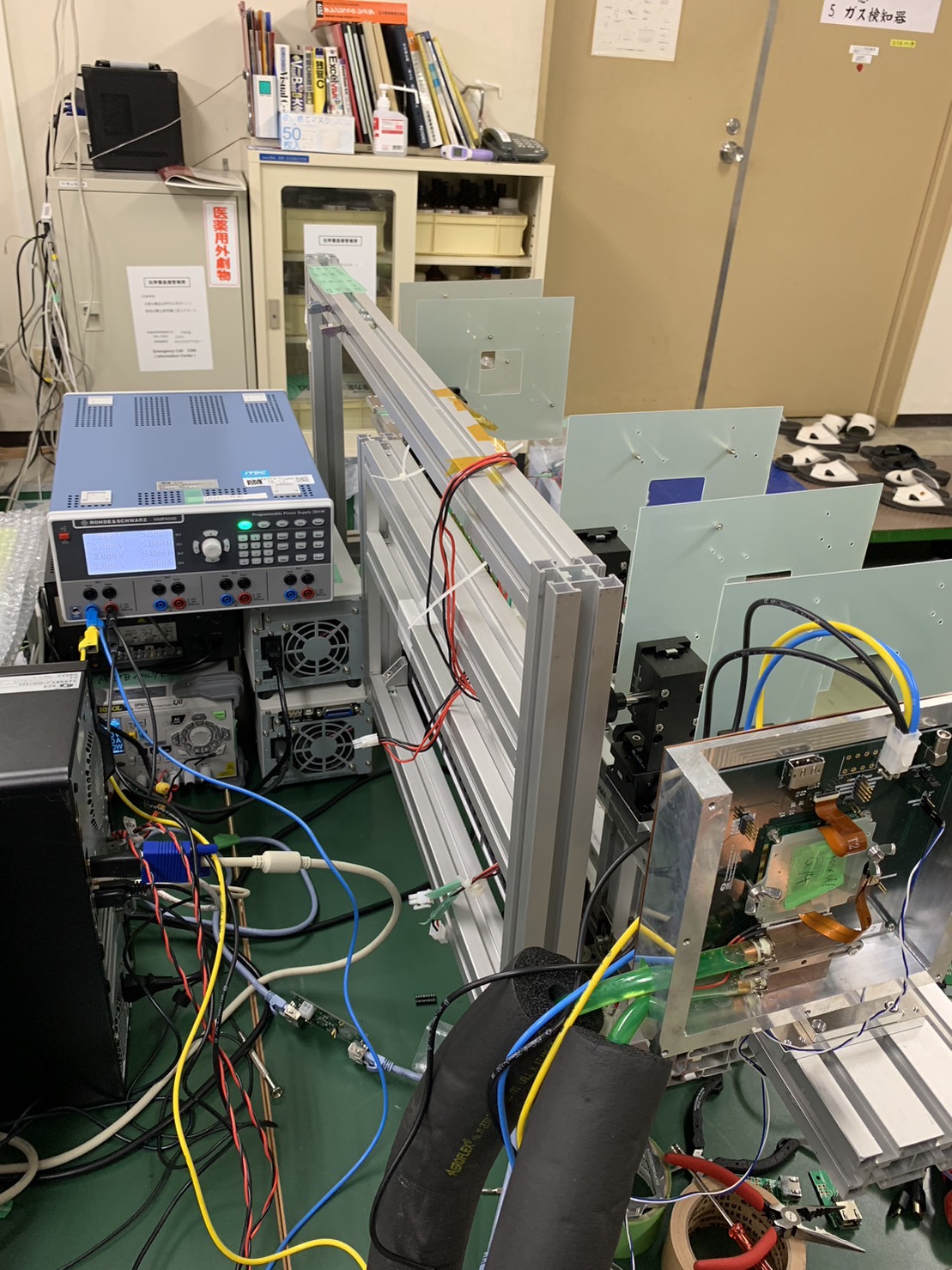

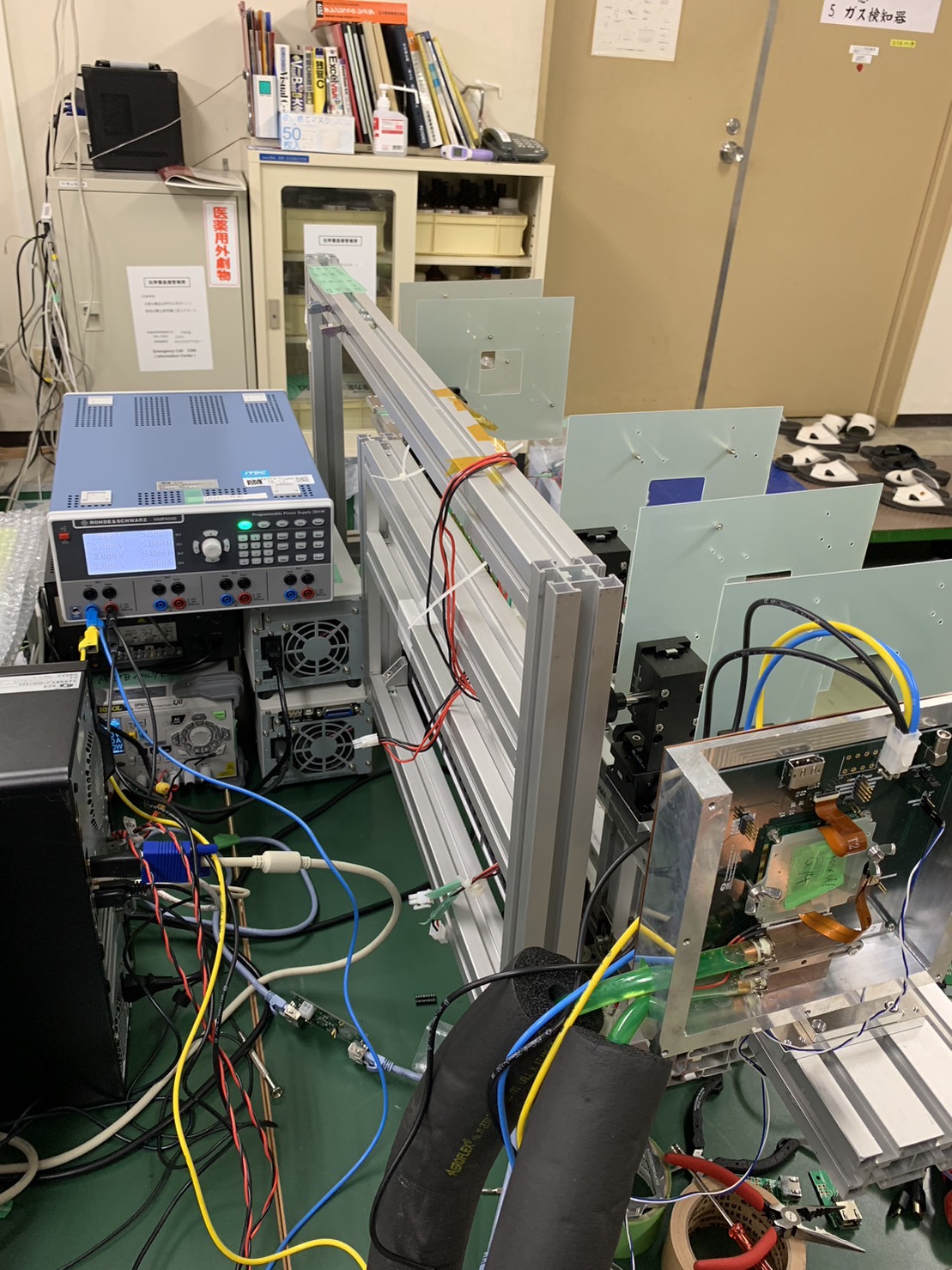

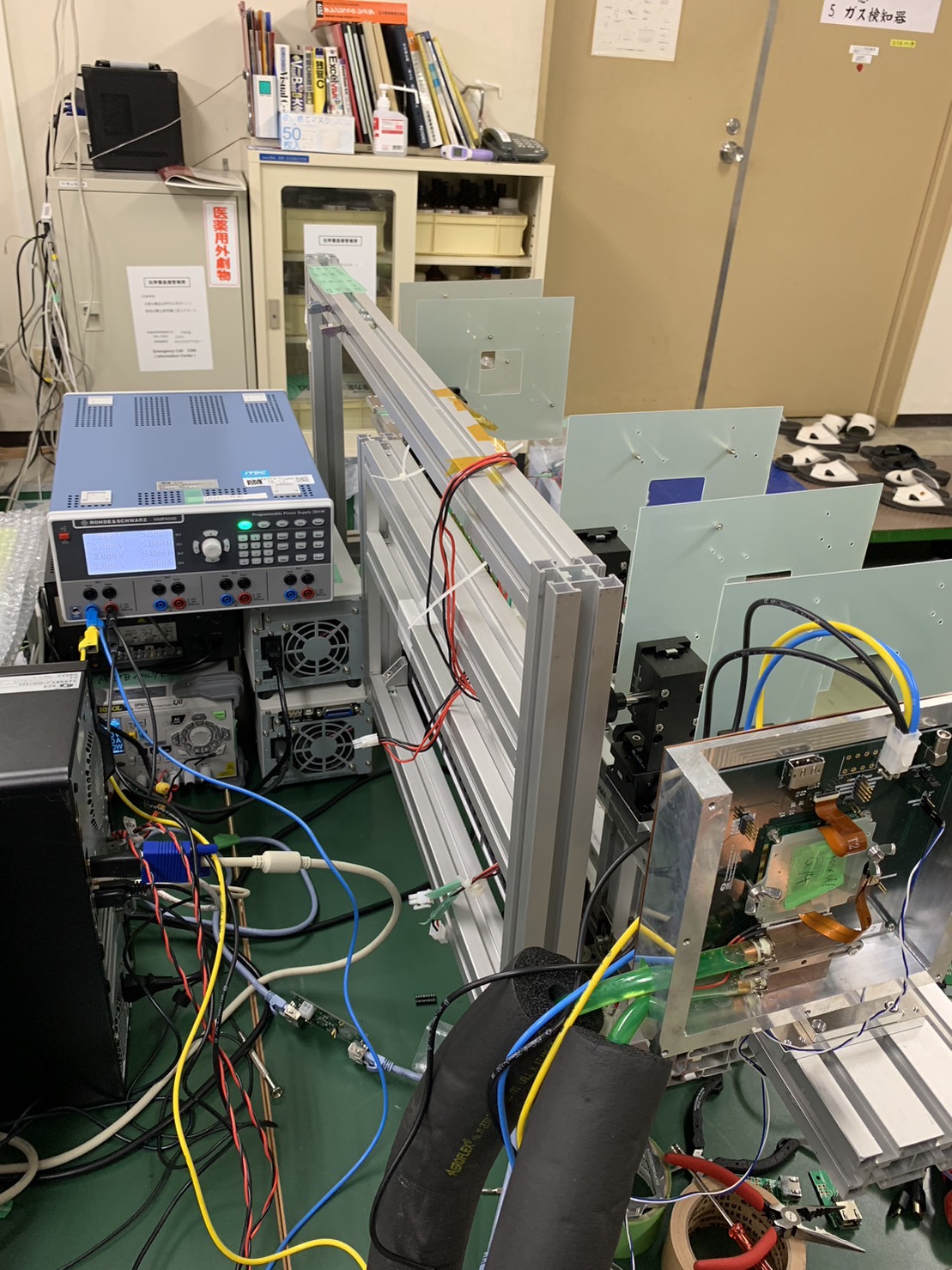

ARTB1ITk#x4_F5C;#x8_A8D;"> 12/1 ARTB1日目 柳瀬 ITk動作確認&セットアップ クーリング関係まとめITkについて

Coolingについて

12/4 OnlineMonitor の走らせ方(佐藤、覚え書)

最終的にはDAQをCoreDumpさせて止めてしまうので、topコマンドで見ながら走らせるなどするのがよい。 Data taking 1日目夜シフト(久郷、熊山、村山、佐藤さん)シフト役割熊山 : ITk & MALTA & TLU & twiki記録 久郷 : FEI4 & OnlineMon 村山 : LGAD 佐藤さん : 記録メモ・exttriggerを受け取れる様になった。 ・OnlineMonも動いた。MacだとXが重くて見れない問題。。。 ・アライメントを開始した。とりあえずコリレーションの変化を見るために全てのROIとFEI4を鉛直方向に動かした。その後は、HistMapを見ながら、アライメント作業。 ly0 114 : 鉛直方向 26→28 → 32 → 23 ly1 132 : 鉛直方向 23→25 → 31 → 22 ly2 134 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 ly3 141 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 ly4 142 : 鉛直方向 6.2→8.2 → 14 → 0 ・6:55 atlaspc26の容量がないと言われ、TLUが回せなくなった。FEI4、ITkもコアダンプに。 ・ARTBLtestbeam202306が1.1T使っている。何か消して良いものがあるか分からず。。。。Data taking 2日目夕方シフト(中村さん、比江森、西野、能瀬)atlaspc26の容量がない問題→1.1TB空いた MALTAのアライメントが良い感じにできた@TLU 40,HSIO2 839 → 上流から見て左に5mm、上に5mm移動させた。 | |||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > |

今回のテストビームのログはこちらのリンクに詳しく書いてあります。

https://docs.google.com/document/d/16W05tz3yKN9kGjiadUpsvzT5c4Eun9xiyTRpuse2lCY/edit | ||||||||||||

--

| |||||||||||||

Revision 272023-12-03 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

ARTB1ITk#x4_F5C;#x8_A8D;"> 12/1 ARTB1日目 柳瀬 ITk動作確認&セットアップ クーリング関係まとめITkについて

Coolingについて

| |||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > | 12/4 OnlineMonitor の走らせ方(佐藤、覚え書)

最終的にはDAQをCoreDumpさせて止めてしまうので、topコマンドで見ながら走らせるなどするのがよい。 | ||||||||||||

Data taking 1日目夜シフト(久郷、熊山、村山、佐藤さん)シフト役割熊山 : ITk & MALTA & TLU & twiki記録 久郷 : FEI4 & OnlineMon 村山 : LGAD 佐藤さん : 記録メモ・exttriggerを受け取れる様になった。 ・OnlineMonも動いた。MacだとXが重くて見れない問題。。。 ・アライメントを開始した。とりあえずコリレーションの変化を見るために全てのROIとFEI4を鉛直方向に動かした。その後は、HistMapを見ながら、アライメント作業。 ly0 114 : 鉛直方向 26→28 → 32 → 23 ly1 132 : 鉛直方向 23→25 → 31 → 22 ly2 134 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 ly3 141 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 ly4 142 : 鉛直方向 6.2→8.2 → 14 → 0 ・6:55 atlaspc26の容量がないと言われ、TLUが回せなくなった。FEI4、ITkもコアダンプに。 ・ARTBLtestbeam202306が1.1T使っている。何か消して良いものがあるか分からず。。。。Data taking 2日目夕方シフト(中村さん、比江森、西野、能瀬)atlaspc26の容量がない問題→1.1TB空いた MALTAのアライメントが良い感じにできた@TLU 40,HSIO2 839 → 上流から見て左に5mm、上に5mm移動させた。 --

| |||||||||||||

Revision 262023-12-02 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

ARTB1ITk#x4_F5C;#x8_A8D;"> 12/1 ARTB1日目 柳瀬 ITk動作確認&セットアップ クーリング関係まとめITkについて

Coolingについて

Data taking 1日目夜シフト(久郷、熊山、村山、佐藤さん)シフト役割熊山 : ITk & MALTA & TLU & twiki記録 久郷 : FEI4 & OnlineMon 村山 : LGAD 佐藤さん : 記録メモ・exttriggerを受け取れる様になった。 ・OnlineMonも動いた。MacだとXが重くて見れない問題。。。 ・アライメントを開始した。とりあえずコリレーションの変化を見るために全てのROIとFEI4を鉛直方向に動かした。その後は、HistMapを見ながら、アライメント作業。 ly0 114 : 鉛直方向 26→28 → 32 → 23 ly1 132 : 鉛直方向 23→25 → 31 → 22 ly2 134 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 ly3 141 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 ly4 142 : 鉛直方向 6.2→8.2 → 14 → 0 ・6:55 atlaspc26の容量がないと言われ、TLUが回せなくなった。FEI4、ITkもコアダンプに。 ・ARTBLtestbeam202306が1.1T使っている。何か消して良いものがあるか分からず。。。。 | |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | |||||||||||||

| > > | Data taking 2日目夕方シフト(中村さん、比江森、西野、能瀬) | ||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > |

atlaspc26の容量がない問題→1.1TB空いた

MALTAのアライメントが良い感じにできた@TLU 40,HSIO2 839 → 上流から見て左に5mm、上に5mm移動させた。

-- | ||||||||||||

| |||||||||||||

Revision 252023-12-01 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

ARTB1ITk#x4_F5C;#x8_A8D;"> 12/1 ARTB1日目 柳瀬 ITk動作確認&セットアップ クーリング関係まとめITkについて

Coolingについて

Data taking 1日目夜シフト(久郷、熊山、村山、佐藤さん)シフト役割 | |||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > | 熊山 : ITk & MALTA & TLU & twiki記録 久郷 : FEI4 & OnlineMon 村山 : LGAD 佐藤さん : 記録 | ||||||||||||

メモ・exttriggerを受け取れる様になった。 ・OnlineMonも動いた。MacだとXが重くて見れない問題。。。 | |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | ・アライメントを開始した。とりあえずコリレーションの変化を見るために全てのROIとFEI4を鉛直方向に動かした。 | ||||||||||||

| > > | ・アライメントを開始した。とりあえずコリレーションの変化を見るために全てのROIとFEI4を鉛直方向に動かした。その後は、HistMapを見ながら、アライメント作業。 | ||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | ly0 114 : y軸26→28 → 32 | ||||||||||||

| > > | ly0 114 : 鉛直方向 26→28 → 32 → 23 | ||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | ly1 132 : y軸23→25 → 31 | ||||||||||||

| > > | ly1 132 : 鉛直方向 23→25 → 31 → 22 | ||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | ly2 134 : y軸19.5→21.5 → 27.5 | ||||||||||||

| > > | ly2 134 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 | ||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | ly3 141 : y軸 19.5→21.5 → 27.5 | ||||||||||||

| > > | ly3 141 : 鉛直方向 19.5→21.5 → 27.5 → 13.5 | ||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | ly4 142 : y軸6.2→8.2 → 14 | ||||||||||||

| > > | ly4 142 : 鉛直方向 6.2→8.2 → 14 → 0 | ||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | |||||||||||||

| > > | ・6:55 atlaspc26の容量がないと言われ、TLUが回せなくなった。FEI4、ITkもコアダンプに。 | ||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > |

・ARTBLtestbeam202306が1.1T使っている。何か消して良いものがあるか分からず。。。。

| ||||||||||||

| |||||||||||||

Revision 242023-12-01 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

ARTB1ITk#x4_F5C;#x8_A8D;"> 12/1 ARTB1日目 柳瀬 ITk動作確認&セットアップ クーリング関係まとめITkについて

Coolingについて

| |||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > | Data taking 1日目夜シフト(久郷、熊山、村山、佐藤さん)シフト役割メモ・exttriggerを受け取れる様になった。 ・OnlineMonも動いた。MacだとXが重くて見れない問題。。。 ・アライメントを開始した。とりあえずコリレーションの変化を見るために全てのROIとFEI4を鉛直方向に動かした。 ly0 114 : y軸26→28 → 32 ly1 132 : y軸23→25 → 31 ly2 134 : y軸19.5→21.5 → 27.5 ly3 141 : y軸 19.5→21.5 → 27.5 ly4 142 : y軸6.2→8.2 → 14 | ||||||||||||

| |||||||||||||

Revision 232023-12-01 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023 | |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < |

| ||||||||||||

| > > |

| ||||||||||||

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

| |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | -- | ||||||||||||

| > > | ARTB1ITk#x4_F5C;#x8_A8D;"> 12/1 ARTB1日目 柳瀬 ITk動作確認&セットアップ クーリング関係まとめ | ||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > | ITkについて

Coolingについて

| ||||||||||||

| |||||||||||||

Revision 222023-11-29 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023 | |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < |

| ||||||||||||

| > > |

| ||||||||||||

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < |

| ||||||||||||

| > > |

| ||||||||||||

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

2023/11/16 柳瀬 菅原Maria セットアップ オハイオ動作確認

| |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | |||||||||||||

| > > | -- | ||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > | |||||||||||||

| |||||||||||||

Revision 212023-11-16 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023 | |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < |

| ||||||||||||

| > > |

| ||||||||||||

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

水枕にチラーのチューブを繋ぐ

必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる

温度モニター

PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。

sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

| |||||||||||||

| Changed: | |||||||||||||

| < < | | ||||||||||||

| > > | 2023/11/16 柳瀬 菅原 | ||||||||||||

| Added: | |||||||||||||

| > > | Maria セットアップ オハイオ動作確認

| ||||||||||||

| |||||||||||||

Revision 202023-11-15 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023 | |||||||||

| Changed: | |||||||||

| < < |

| ||||||||

| > > |

| ||||||||

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する | |||||||||

| Added: | |||||||||

| > > |  | ||||||||

| 水枕にチラーのチューブを繋ぐ 必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる 温度モニター PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。 sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照) | |||||||||

| Added: | |||||||||

| > > |

| ||||||||

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

2023/11/14 柳瀬 菅原Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

| |||||||||

| Deleted: | |||||||||

| < < | |||||||||

| Added: | |||||||||

| > > | | ||||||||

| |||||||||

| Added: | |||||||||

| > > |

| ||||||||

Revision 192023-11-14 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ 必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる 温度モニター PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。 sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照)

冷却試験1.チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* | |||||||

| > > | *モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく* | |||||||

ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)

結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | 2023/11/14 柳瀬 菅原 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | Maria セットアップでLV インターロック 動作確認

MariaセットアップでPeltier PS remote control

| |||||||

| ||||||||

Revision 182023-11-08 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040)手順準備 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | モジュール取り付け | |||||||

| > > | モジュール取り付け | |||||||

| 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を | |||||||

| > > | 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を確認し、排熱面が水枕側になるようにする。 | |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ,水枕を図のように設置しボードに固定する | |||||||

| > > | ペルチェと水枕を図のように設置しボードに固定する | |||||||

| 水枕にチラーのチューブを繋ぐ 必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 温度モニター | |||||||

| > > | 温度モニター | |||||||

| PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。 sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照) | ||||||||

| Deleted: | ||||||||

| < < | ||||||||

| ||||||||

| Deleted: | ||||||||

| < < | ||||||||

冷却試験 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | チラーの動作確認 | |||||||

| > > | 1.チラーの動作確認 | |||||||

| チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | チラーが | |||||||

| > > | チラーの温度を10℃に設定して運転し、設定値程度に安定するかどうか確認する。 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2.ペルチェとモジュールの電源を入れる

*モジュールのLVを入れると急激に温度が上昇するため、先にペルチェの電源を入れておく*

ペルチェの電流とチラーの温度を調節してモジュールがよく冷える温度を探す(30℃以下程度まで下げたい)

結果チラー温度5℃だと封をして乾燥空気を入れても水枕周りに大きな水滴がつくくらい結露した チラー温度10℃にしてペルチェの電流を調節する →5 A(CC),3.29 V でモジュール温度25℃程度が最もよく冷え、水枕周辺に少し水滴がつく程度だった | |||||||

2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| ||||||||

Revision 172023-11-08 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源,Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV | |||||||

| > > | Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源(DP821A),Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV(HMP4040) | |||||||

手順 | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 準備 | |||||||

| モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ペルチェ(2枚1組),水枕を図のように設置しボードに固定する | |||||||

| > > | 一度ペルチェ(2枚1組)とペルチェ電源を繋ぎ、3 A(CC)程度で動かす。冷たくなる面と熱くなる面を | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | ,水枕を図のように設置しボードに固定する 水枕にチラーのチューブを繋ぐ | |||||||

| 必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる 温度モニター PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。 sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照) | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ラズパイ内でthermo_control.pyのようなもの(後で正しい名前と場所を調べる)をsudoで実行。 | |||||||

| > > |

| |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

| |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ターミナル上に温度、湿度等が出力される。 | |||||||

| > > | 冷却試験 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | チラーの動作確認 チラーのモニター下部のSETを押して温度を設定する RUN/STOPボタンを押すと運転が開始されポンプが始まる *水枕とチューブの継ぎ目をよく見て不凍液が漏れ出ていないか注意する* チラーが | |||||||

2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| ||||||||

Revision 162023-11-08 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPixモジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV | |||||||

| > > | Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPix モジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源,Quad Adapter board,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV | |||||||

手順 | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | モジュール取り付け 枠付きのQuad adapterボードにTIMを図のようにのせ、その上にモジュールをおいてねじで固定する ***モジュールの向き、作業中にモジュールのWBに指やねじがかからないように注意*** pigテールやパワーケーブルを繋いでカバーを取り付ける。この時にカバーの角度に気を付けて斜めになったりしてワイヤーに触れないように気を付ける ペルチェ(2枚1組),水枕を図のように設置しボードに固定する 必要に応じて蓋や乾燥空気を入れる | |||||||

| 温度モニター | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる | |||||||

| > > | PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる。ラズパイをネットワークに繋いでPC26からsshする。 | |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 2023/10/24 村山 西野 柳瀬 | |||||||

| > > | sshできることを確認したらADCを介してラズパイとモジュールを繋ぐ(図参照) | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

ラズパイ内でthermo_control.pyのようなもの(後で正しい名前と場所を調べる)をsudoで実行。

ターミナル上に温度、湿度等が出力される。

2023/10/24 村山 西野 柳瀬 | |||||||

温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| ||||||||

Revision 152023-11-07 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。 | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 冷却試験 #20231107不凍液が補充できたのでチラーとペルチェの動作確認をする持ち物Raspi07,ADCボード(for NTC),チラー,チューブ(ITkPixモジュール分枝分かれ),ペルチェ,ペルチェ電源,モジュール(今回はv1.1Q14),TIM(Thermal Interface Material : 銅板),水枕,固定用ねじ(必要分),モジュールLV手順温度モニター PC26からraspi07に入るためにラズパイに電源をくべる | |||||||

2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| ||||||||

Revision 142023-11-02 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | | |||||||

| > > |

| |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

| |||||||

| 【結果】 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | ↑MPPC0の信号 ... こんな感じに見えれば良い!!!!!!!!!! 結果...MPPC1以外良さげ! | |||||||

| ||||||||

Revision 132023-11-02 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/11/2 能瀬 熊山 菅原MPPC 動作確認【用意するもの】

| |||||||

| ||||||||

Revision 122023-10-26 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 | ||||||||

| Deleted: | ||||||||

| < < | ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 | |||||||

| ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/26 柳瀬 菅原LV インターロック 動作確認

Peltier PS remote control

| |||||||

| ||||||||

Revision 112023-10-25 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

| ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/25 村山 前山 (比江森さん)外部トリガー動作確認持ち物FPGA、TLU adapter board FEI4の動作確認時のセットアップ手順

| |||||||

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

| |||||||

Revision 102023-10-25 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。結果

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。2023/10/24 村山 西野 柳瀬温度計動作確認&冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?手順

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 温度計はLVを無しで21℃、LVを有りで22℃ | |||||||

| > > | 温度計はLV無しで21℃、LV有りで22℃ | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | チラーがきちんと冷やせるようになってから再度試験を行う必要がある。 | |||||||

2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! | ||||||||

Revision 92023-10-24 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ) | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Deleted: | ||||||||

| < < | | |||||||

動作確認の結果

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Curibguiがよく落ちるときの対処法 | |||||||

| > > | Curibguiがよく落ちるときの対処法 | |||||||

| ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/24 村山 西野 前山 FEI4動作再確認 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 動作確認のRunNumber情報を記録していなかったため、動作確認したデータがどれがどれかがわからなくなったため、再度、計6つのFEI4の動作確認を行った。動作確認は10/10の時と同じ手順で行った。

結果

| |||||||

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。2023/10/24 村山 西野 柳瀬 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | LGAD冷却試験 | |||||||

| > > | 温度計動作確認&冷却試験 | |||||||

| まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い? | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 手順

| |||||||

結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLVを無しで21℃、LVを有りで22℃2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! | ||||||||

Revision 82023-10-24 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。 | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

2023/10/24 村山 西野 柳瀬LGAD冷却試験まず温度計単体の動作確認を行い、きちんと動作確認することを確かめた。 センサーと温度計をクーリングボックスに入れ、チラーを-20℃の設定で冷やした。ただし不凍液が少ないため、実際のチラーの温度は-5.4℃(本当はもっと高い?)だった。センサーと温度計は直接接着していないため正確にセンサーの温度が測れたわけではない。 ethaケーブルの種類によって温度計のtop側がきちんと動作しないことがあったが、bot側ならきちんと動作をした。別のethaに変えるとtop側も動作をしたためケーブルと受け口との相性が悪い?結果冷やしたセンサーは100pix_E600_50um 温度計はLVを無しで21℃、LVを有りで22℃ | |||||||

2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 | |||||||

| > > | ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 | |||||||

| ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | ||||||||

Revision 72023-10-24 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ)

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 試験サンプル(V1.1Q14) default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。 17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃ 17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す →一旦チラーの設定温度を0℃にする 17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V 18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい? →チラー内の不凍液が減っているように見える。 | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/24 柳瀬さん 菅原 熊山オハイオ・DPケーブル動作確認 | |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | モジュールはKEKv.1.1Q14を使って読み出しを行った。 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | ・オハイオは交換せずにそのままのもので問題なし。 ・DPケーブル三本とも正常に動作(No1,No2,No3と書いてるやつ)。問題なし。 ・tx=2(左から3個目)は読み出せないから使わない。→tx=0,tx=1,tx=3は大丈夫。これを使おう! | |||||||

Revision 62023-10-23 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ) | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

動作確認の結果

2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

| ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/23 前山(柳瀬)冷却試験 | |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | 前回使ったraspi07にアクセスできないのでraspi03をB4から拝借する。 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

試験サンプル(V1.1Q14)

default26℃→チラー10℃設定で冷やす。→OK。チラーは動いている

ペルチェとモジュールのLVを同時に入れて動作を 確認する。

17:20 ペルチェを3 A(CC),7.3 V 、モジュール 5.8 A(CC)、2.115 Vで運転。initial 26℃

17:36 モジュール温度34℃前後で安定→ペルチェ電流上げる→電圧のリミットにかかる。3A,7.3Vに戻す

→一旦チラーの設定温度を0℃にする

17:45 34℃℃前後から変わらない。ペルチェが断線してる?余っていた方(ケーブルが赤青のやつ)に繋いでみると、3Aで2.07 V

18:05 LV on, 36℃前後。チラーの温度が安定しない。-20℃に設定してから15分ぐらい待ったが、チラーが下がらず0℃~10℃くらいの広い範囲でふらつく。チラーのモニターは0℃付近でもチューブに結露無しでちゃんと不凍液が冷えてないように見える。モジュールが下がりきらないのはチラーのせい?

→チラー内の不凍液が減っているように見える。

| |||||||

Revision 52023-10-16 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | FEI4動作確認 | |||||||

| > > | FEI4動作確認 (2023/6のARTB logからのコピペ) | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

| |||||||

動作確認の結果

| ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/16 能瀬 FEI4動作確認 続き

Curibguiがよく落ちるときの対処法

| |||||||

2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬)ITk DUT Module選別/動作確認

| ||||||||

Revision 42023-10-16 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

事前準備2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

FEI4動作確認動作確認の結果

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Comments | |||||||

| > > | 2023/10/16 熊山 菅原 (柳瀬) | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | ITk DUT Module選別/動作確認

| |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > |

| |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

| |||||||

Revision 32023-10-12 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < |

| |||||||

| > > |

| |||||||

事前準備 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 2023/10/10 ログFEI4動作確認-- | |||||||

| > > | 2023/10/10 村山HSIO2&pc26接続確認手順

| |||||||

| Added: | ||||||||

| > > |

FEI4動作確認動作確認の結果

| |||||||

Comments | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ||||||||

| > > | ||||||||

Revision 22023-10-10 - AtlasjSilicon

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 2023/10/10 ログ | |||||||

| > > | 事前準備 | |||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 2023/10/10 ログFEI4動作確認 | |||||||

-- Comments | ||||||||

Revision 12023-10-10 - KojiNakamura

LOG for ARTBL Testbeam in December 2023

2023/10/10 ログ--Comments |

View topic | History: r28 < r27 < r26 < r25 | More topic actions...

Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback