Difference: Tutorial5thTCADDay3 (11 vs. 12)

Revision 122020-05-28 - AtlasjSilicon

| Line: 1 to 1 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

3日目(デバイスシミュレーション) | ||||||||

| Line: 26 to 26 | ||||||||

| ||||||||

| Changed: | ||||||||

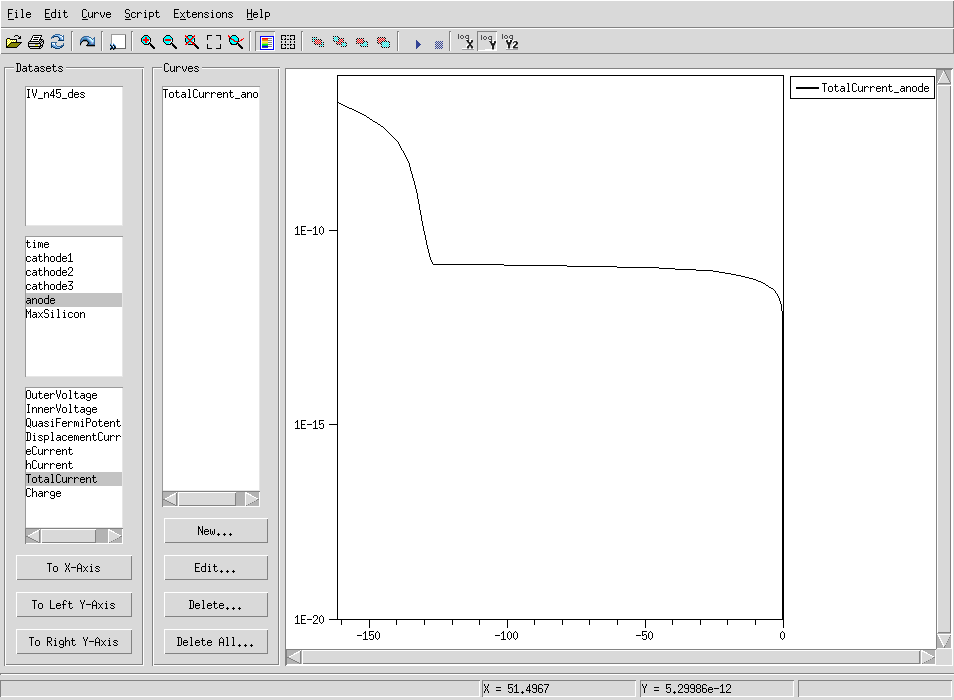

| < < | 130V付近までは依然見た様な電流電圧特性を示しますが、その後急に増えていることがわかります。 | |||||||

| > > | 130V付近までは以前見た様な電流電圧特性を示しますが、その後急に増えていることがわかります。 | |||||||

| この降伏(Break down)が起こる電圧をBreak down voltageと呼びます。 | ||||||||

| Line: 38 to 38 | ||||||||

| 電場分布 (Electric Field)や、電子密度(Electron Density)、衝突イオン化(Impact Ionization)などを見てみるとガードリングの付近で非常に電場が集中していることがわかります。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | 一般的に電子の持つ運動エネルギーがシリコンのバンドギャップを超えたとき、雪崩増幅が起こる。この電圧はシリコンであれば約300kV/cm以上である。(出典: SM.Sze. 『Semiconductor Device』3.7章「高電界効果」より) | |||||||

| > > | 一般的に電子の持つ運動エネルギーがシリコンのバンドギャップを超えたとき、雪崩増幅が起こります。この電圧はシリコンであれば約300kV/cm以上。(出典: SM.Sze. 『Semiconductor Device』3.7章「高電界効果」より) | |||||||

電場分布をy軸に沿った軸でカットしてみると3e5V/cmを超えていることがわかります。

Simple2D のIVシミュレーションのコマンド | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | まず、デバイスシミュレーションに関しては膨大なオプションが準備されています。マニュアルは全1574ページ!! | |||||||

| > > | デバイスシミュレーションに関しては膨大なオプションが準備されています。マニュアルは全1574ページ!! | |||||||

| もちろん今日だけで全部は説明できませんし、おそらく必要ないものがほとんどです。辞書的にマニュアルを使いながら理解してみてください。 | ||||||||

| Line: 72 to 72 | ||||||||

| 出力ファイルはCurrentとPlot が結果になります。 outputでlogを出力します。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Current はすべてのシミュレーション(下のSolveで指定)の電気的な結果の値が詰まったファイルを出力します。 @plot | |||||||

| > > | Current (拡張子 plt) はすべてのシミュレーション(下のSolveで指定)の電極での電気的な結果の値が詰まったファイルを出力します。 @plot | |||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Plotはシミュレーション終了時の電気的な変数の情報を構造体の位置情報を込みで出力します。 | |||||||

| > > | Plot (拡張子 tdr)はシミュレーション終了時の電気的な変数の情報を構造体の位置情報(メッシュごと)を込みで出力します。 | |||||||

File {

Grid = "n@node|Simple2D@_msh.tdr" | ||||||||

| Line: 85 to 85 | ||||||||

}

Electrode section | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ここでは「電極」を指定します。IVなどのシミュレーションをする際にどこをGNDにどこを電位Vにするなどを指定する必要があります。 | |||||||

| > > | ここでは「電極」とその初期条件を指定します。IVなどのシミュレーションをする際にどこをGNDにどこを電位Vにするなどを指定する必要があります。 | |||||||

| ただし、構造体をsdeで作った際に電極になる場所を作っておく必要があります。前回の sdegeo:define-contact-set を参照。 Simple2D_des.cmdのなかでストリップ電極(cathode1,2,3)+裏面(anode)の4つの電極を作って、それぞれを 0.0 Vに設定します。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | eRecVelocity や hRecVelocityは再結合モビリティー(単位は cm/s)。 | |||||||

| > > | eRecVelocity や hRecVelocityは再結合モビリティー(単位は cm/s)も指定できます。 | |||||||

| そのほかに直列に抵抗を入れたり、電流や電荷の境界条件や初期条件を入れることができる。 | ||||||||

| Line: 235 to 235 | ||||||||

| Poissonは、非線形のポアソン方程式のみを使って解を計算するということを指定しています。特殊な設定を必要とする場合はここに書きます。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | Coupled{} では、Electron (電流の連続方程式) がPoisson (ポアソン方程式) と完全にと結合していると考えるという意味です。静電容量で結合している場合はACCoupled{}を使います。 | |||||||

| > > | Coupled{} では、Electron (電流の連続方程式) とPoisson (ポアソン方程式) の直接結合を考えるという意味です。静電容量で結合している場合はACCoupled{}を使います。 | |||||||

| 解は、前のステップからの推測値を初期条件にして計算します。 | ||||||||

| Line: 261 to 261 | ||||||||

| ステップの定義は MaxStep, MinStep, InitialStep はそれぞれ最大のステップ、最小のステップ、最初のステップです。初期値からゴール値までをt=1とした時の割合で定義します。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | つまり、Step 1e-5 とした場合は 1e5 回のステップを踏む必要があるのでとてつもない時間がかかります。 | |||||||

| > > | つまり、Step 1e-5 でスキャンした場合は 10万回のステップを踏む必要があるのでとてつもない時間がかかります。 | |||||||

| ステップサイズは自動的に調整されます。InitialStepでスキャンを始めて、収束しないようならステップサイズを小さくするという方針でステップを決めます。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ただし、収束した場合は、Increment分だけ大きなステップを使うことができるというアルゴリズムです。 | |||||||

| > > | ただし、収束した場合は、最大Increment分だけ大きなステップを使うことができるというアルゴリズムです。 | |||||||

| 基本的にシミュレーション時間が長すぎる場合は、このステップが細かすぎる、もしくは、各点の収束がうまくいっていないために、小さなステップでやり直すという作業を繰り返しているからです。 | ||||||||

| Line: 283 to 283 | ||||||||

| node 51を実行して、inspectを閉じたときにWorkbenchの最初の行の一番右にBVakという変数ができて、154.9となっているのがわかります。これはブレークダウンを電流<-1e-7Aと定義したときの電圧の値を示しています。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ただし、うえで説明したStepごとにしか計算を行っていないのでブレークダウンを起こした最初の電圧ステップを表示していることになります。 | |||||||

| > > | ただし、上で説明したStepごとにしか計算を行っていないのでブレークダウンを起こした最初の電圧ステップを表示していることになります。 | |||||||

Plot Section | ||||||||

| Line: 361 to 361 | ||||||||

| 最初のQuasistationaryはIVの時と同様でCoupled{}のシミュレーションを行っています。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | ただし、電圧の方向が順バイアスになっていることに注意。0.6Vまでの順バイアスをかけています。 | |||||||

| > > | ただし、電圧の方向が順バイアスになっていることに注意。0.6Vまでの順バイアスをかけて電流電圧特性をシミュレーションしています。 | |||||||

NewCurrent="CV_"

Quasistationary ( DoZero | ||||||||

| Line: 388 to 388 | ||||||||

| 新しくCV_という名前でプロットを定義した方のQuasistationaryは静電容量の電圧依存性をシミュレーションします。 | ||||||||

| Added: | ||||||||

| > > | 二つ以上のQuasistationaryがある場合は一つ前の実行後の終状態を始状態として使います。つまり電圧は+0.6Vからのスタートです。 | |||||||

| system sectionで定義したva変数を -100Vまで変化させます。ステップの定義の仕方は既に学習した通りです。 ACCoupled(){}が今回新しく出てきたものです。ACシミュレーションではLCRメータと同様にある周波数の電圧をかけることで測定します。 | ||||||||

| Line: 452 to 454 | ||||||||

| 最初の部分は電圧を-100Vまでかけています。 | ||||||||

| Changed: | ||||||||

| < < | (いきなり-100Vの初期値を与えるのではなくIVの時と同様小さいステップで上げて言っています。) | |||||||

| > > | (いきなり-100Vの初期値を与えるのではなくIVの時と同様小さいステップで上げています。) | |||||||

Quasistationary ( DoZero

MaxStep=0.1 MinStep=1e-8 InitialStep=1e-3 | ||||||||

View topic | History: r14 < r13 < r12 < r11 | More topic actions...

Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback